Fanny 100

Fanny Lopes, simples assim.

Antonio Dimas

Quem seria aquela senhora esguia e alta, de cabelo curtinho?

Essa era a pergunta que me ocorria sempre, assim que ela surgia na ponta de um corredor interno do Scholem.

Era naquele ponto do segundo andar da Casa do Povo, na Três Rios/252, que funcionava o ginásio do GIBSA (Ginásio Israelita Brasileiro Scholem Aleichem), em meados dos ‘60. Depois de vencer uma escadaria gigantesca de uns seis ou oito degraus até o elevador do prédio, recuperava eu a força. Vencida essa etapa, era preciso me situar e me orientar no epicentro daquele bando de baitaquinhas do pré-zinho, falando cada um por vez, mas todos e todas ao mesmo tempo. Uns, aflitos, porque o elevador não chegava; outros, porque chegava. Depois desse segundo round, já com o garbo abatido, chegava-se naquele cotovelo do corredor, onde se detinham as mães da crianças, antes das salas de aula. Ali, descobri isso com o tempo, era o limite da ansiedade, do carinho e do cuidado familiar. Dali pra frente, as poucas salas de aula - 5 ou 6? - eram território pedagógico, vedado, com delicadeza e jeitinho, às yiddish mammas. Daquele ponto do corredor em diante, dava-se o combate alegre, rigoroso, relaxado e exigente entre os professores, a orientação pedagógica e os pré-adolescentes de idade ginasial, mal entrados na segunda década de suas vidas, em algazarra e fofoca constantes. A diferença de idade nem era tanta assim. Os professores, na sua grande maioria, mal começavam a sua terceira década. A idade daqueles meninos e meninas novidadeiros e ávidos com seus 10, 12 anos, não era lá muito diferente da nossa, com 22, 24, 26 anos, ainda com o rabo entre as pernas por causa da quartelada de ’64. O que nos unia a todos, em planos diferentes, era uma coisa só: a expectativa. Será que vai dar certo? Fosse lá o que isso fosse. No comando dessa ousadia, duas mulheres, jovens e amistosas, mas de temperamento forte, cujos nomes começavam com E: Ester Kopinski e Eudete Fochi.

Esse era o clima: mistura de vontade com determinação, com ansiedade, com medo, com in/certeza. Ali dentro, faziam-se barulho e apostas, em convívio atribulado e cheio de vida. Lá fora, reinavam o medo, a apreensão, as cartas marcadas, do tipo dá ou desse/desce. De modo paradoxal, o espaço ali dentro, embora fechado e modesto, era muito, muito maior que o de fora. A luta ali era intelectual; lá fora, era física e desigual.

Não era fácil se desgrudar do que rolava nas ruas de então. Mas a criançada ajudava. Aquele bando alucinado de Sara, Abraão, Débora, Mirian, Raquel, Sérgio, Ester, Hilário, Fanny, Natânia, Davi, Ruth, Rebeca, embalados pela vida que lhes nascia, ajudava-nos a combater o verde ilusório dos trajes ao redor. As mães desses pimpolhos velavam por eles e, à distância, sabia-se que nos davam as mãos em solidariedade silenciosa.

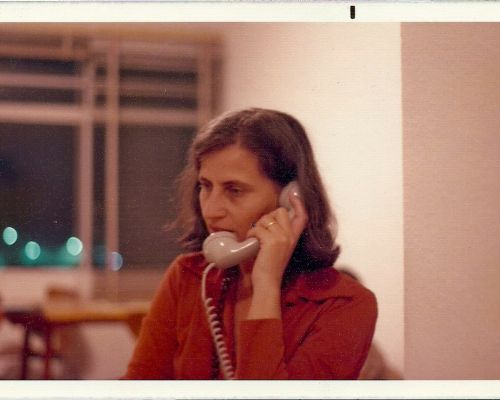

Dona Fanny fazia parte dessa trincheira firme e cautelosa. Sua estória de vida, que conhecíamos aos retalhos, nos empurrava a quase todos. Sua altura e firmeza aparentes não eram apenas físicas. Materializavam seu comportamento; inspiravam-nos confiança murmurada.

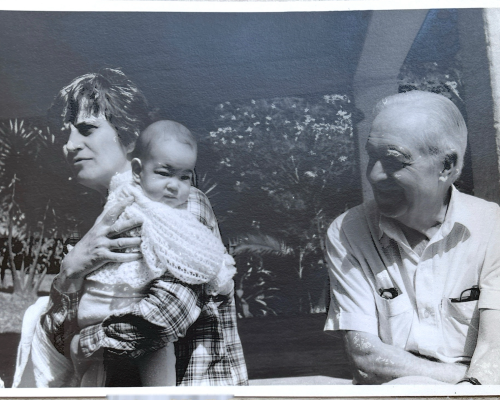

Imagem dela que me ficou forte na retina, até hoje: recurvada um pouco sobre sua filha caçula, nascida no estrangeiro e espichada como ela, cochichavam. Trocavam experiências, imagino. Não me perguntem quais. Serei discreto.

De qualquer forma, Ruth destacava-se naquela galera mirim por outro detalhe, além da pele morena e da sua altura: seu discreto sotaque lusitano, que me intrigava. De onde vinha? Em pleno Bom Retiro, no coração da Três Rios, o que fazia aquele leve S chiado, meio intrometido?! Por que ela falava assim? Naquela balbúrdia corporal de pré-adolescentes, quando não se sabe ainda se vão abandonar a infância ou se vão entrar, de vez, na adolescência, cabia ainda um sotaquinho maroto, meio ibérico?! Já não bastavam algumas marcas pessoais dos outros e outras, tais como: o ocrinho daquela menina franzina de cabelinho ruivo e encaracolado; a presença ruidosa de um gorduchinho, sempre armando uma pergunta difícil; a cara zombeteira de um outro, também de ocrinho, que não disfarçava seu menosprezo - justo, aliás! - por análise sintática; a elegância discreta de uma moreninha de cabelo muito bem cortado; a panca de galã de um gabiru aloirado; o jeitão despachado, mas curioso, de um outro com bochechas muito bem desenhadas, moreno claro e de olho preto; o faniquito constante de uma trêfega, que não parava sentada e falava pelos cotovelos? Já não bastava enfrentar o viço daquela bisbilhotice cotidiana, que exigia de todos nós esforço físico, mental e intelectual?!

Jacu recém-formado e recém-chegado do interior, exercia meu tino pessoal como professor de línguas, mas me fechava em copas, porque ainda apalpava o terreno. Não me era muito claro, mas desconfiava que o código paulistano é um e o paulista é outro. Com o tempo, isso se confirmou pra mim.

Muito antes disso, no entanto, me atiçava a curiosidade daquele sotaque, mais forte na mãe, que na filha, é claro.

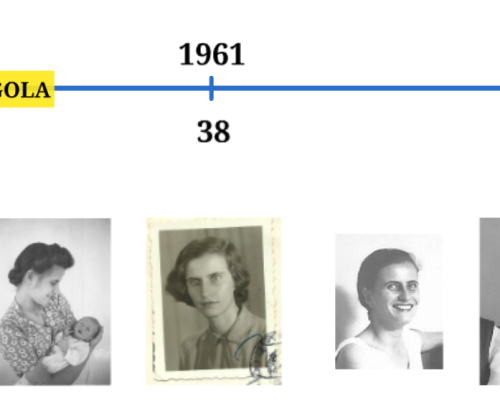

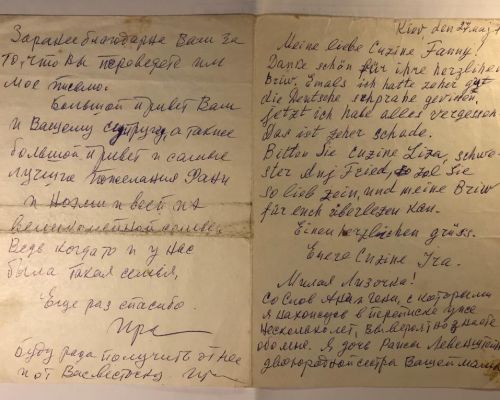

Devagar, fui compondo as peças, ao saber de fragmentos da estória de vida daquela Senhora, a quem admirava de longe. Não me compete nem me cabe remontá-los aqui. Mas uma geografia afetiva, a deste álbum, que nos mostra um percurso Odessa > Berlim > Porto > Luanda > São Paulo fala alto e muito. E se juntarmos a isso a multiplicidade étnica que foi se erguendo e se modelando, aos poucos, para compor a descendência de Dona Fanny, não há como não se comover. Eis ali uma família que menospreza qualquer ímpeto racista, que deita e rola sobre esse tipo de preconceito e que, ao vivo e em cores, demonstra a capacidade brasileira de convivência, digam o que quiserem os preconceituosos desatinados ou os palanqueiros de plantão.

Aos 100 anos, Dona Fany deixa claro que seu receio de não saber ensinar, de saber menos que a irmã, não procede, não tem cabimento nenhum. Igor, David, Rui e Ruth, seus filhos, são a comprovação disso. Dona Fanny e Seu Acílio souberam se escolher. Os quatro acima são outra comprovação.

Esses 100 anos são, em si, uma aula magna.

Obrigado, Dona Fanny!

Magistra dixit!