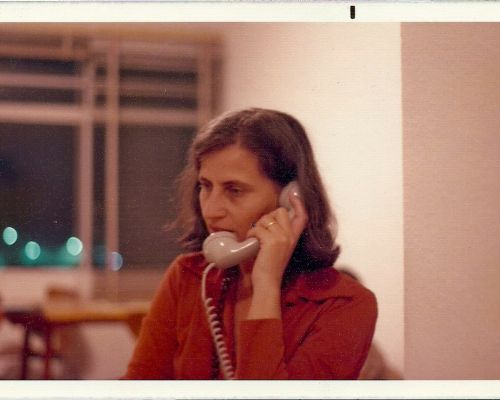

Fanny 100

Feliz 102 anos, Fanny!

Gustavo Sugahara

Feliz 102 anos, Fanny!

Para celebrar os 102 anos da Fanny, compartilho algumas inquietações sobre o presente e o futuro. Este texto é uma homenagem, mas também um exercício de reflexão sobre o mundo que Fanny viu nascer, transformar-se e, em muitos aspectos, repetir-se.

(a versão com imagens e links está disponível aqui)

Somos todos diferentes

Durante muitos anos, eu e a Fanny tínhamos um protocolo — nunca combinado explicitamente — que seguíamos religiosamente toda vez que entrávamos juntos em qualquer elevador.

Tudo começava com um abraço exagerado da minha parte, como se eu fosse sufocá-la, seguido sempre do mesmo comentário:

"Vó, deve ser HORRÍVEL ser tão pequena…"

Imediatamente, ela retribuía com um abraço ainda mais forte e, com grande alegria, respondia:

“Que bom ouvir isso, sempre me senti tão alta e fora do padrão…”

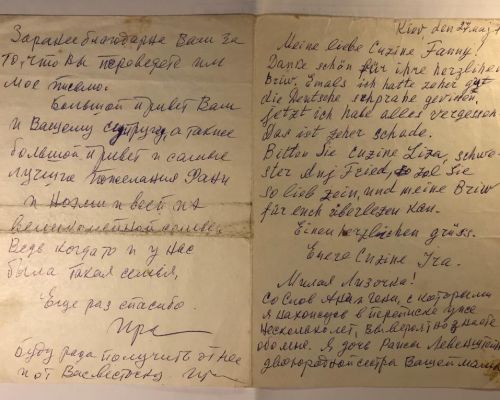

Ser judeu

Os relatos sobre as primeiras impressões dela ao chegar em Portugal sempre me marcaram muito. Ficou para mim a sensação de um misto de descobertas positivas, mas também de um profundo sentimento de inadequação — do corpo, das roupas, da língua. Mas não esqueço que, mesmo na Alemanha, esse sentimento também aparecia. Por exemplo, quando ela relatava o desconforto de falar russo com os pais em público.

No filme que fizemos sobre a Fanny, perguntamos a ela: o que é “ser judia”? A resposta foi direta:

“É uma realidade, é a mesma coisa que ser Fanny. Sou filha do Ruwin e da Etja, sou judia e nasci assim, é como ter o meu corpo, não posso negar… E, no mais, eu gosto! Quando sinto as tradições, parece que estou em casa.”

Sempre me declarei judeu. Aprendi cedo que “ser judeu” dependia de uma regra muito simples: ser filho de mãe judia. Também cedo percebi que, para muitos judeus, isso não basta — é preciso ter “cara” e nome de judeu.

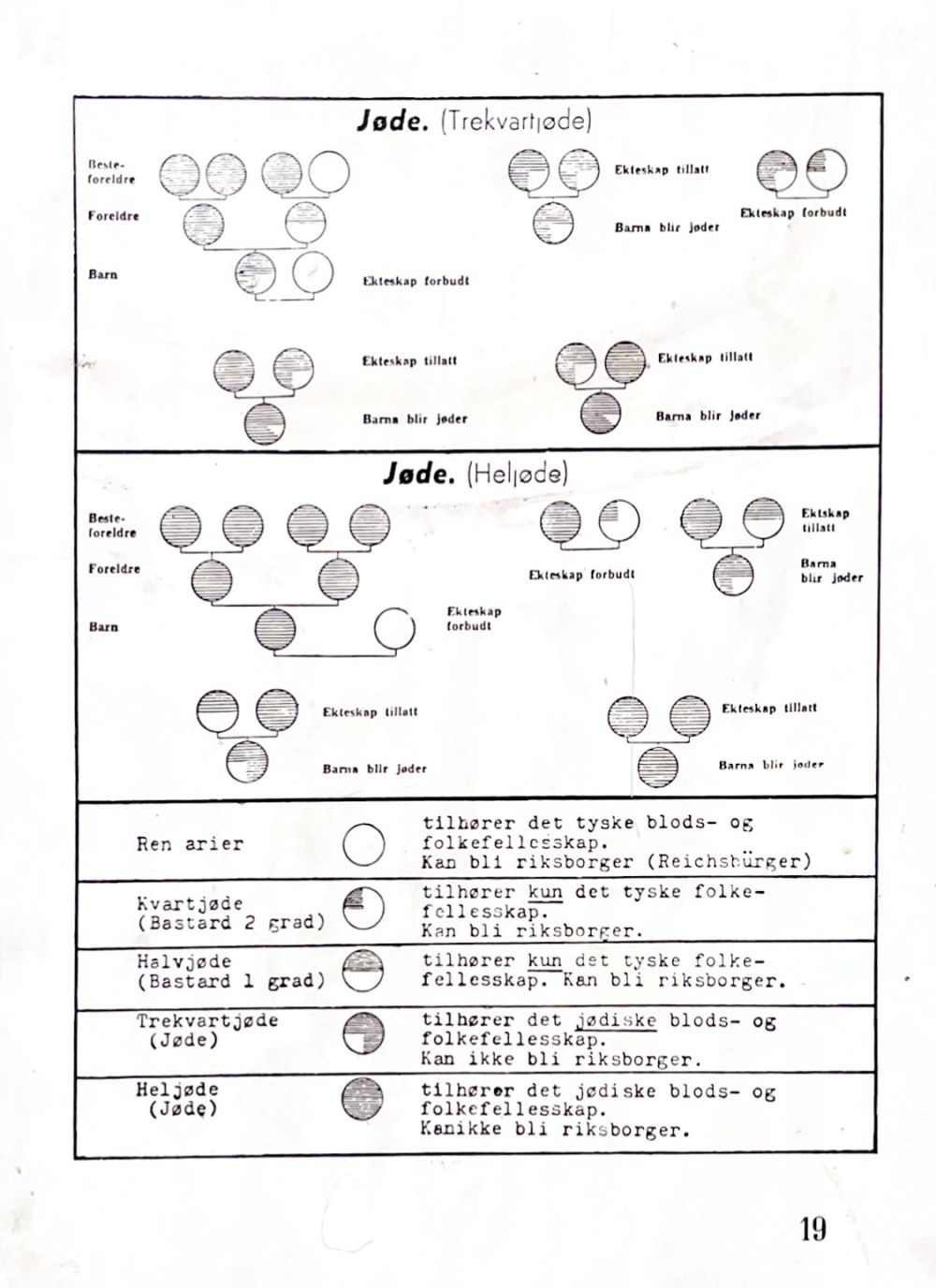

Curiosamente, apesar de não ser aceito por muitos judeus, para o regime nazista, a regra que aprendi na infância também valia. Em uma visita recente ao museu da resistência aqui em Oslo, fotografei um organograma que definia, com base na ancestralidade, quem poderia ou não ter direitos de cidadão.

Ao ver o esquema nazista, lembrei imediatamente de um grande painel que vimos no museu do Apartheid, em Joanesburgo, que destacava as leis que sustentavam o regime. A primeira delas, sobre “casamentos mistos”, era dirigida diretamente a casais como eu e a Ellen. Ambos os regimes partilham ideias comuns sobre a influência biológica na organização social e a suposta superioridade da raça branca em relação às demais.

Até ontem, ser judeu era mais do que ser filho da Ruth e da Fanny — era um desafio a todos que acham que sabem exatamente o que é “ser judeu”.

Cresci em um mundo que sempre glorificou a competição individualista, onde a responsabilidade individual, aliada à iniciativa privada, seriam os princípios naturais capazes de garantir prosperidade para toda a humanidade. Trump, Bolsonaro, Ventura, Netanyahu, Meloni, Le Pen, entre outros, personificam essa visão de mundo anti-social, cuja viabilização depende da já conhecida pitada de preconceitos de toda sorte. A mensagem é simples e eficaz: sua prosperidade só não acontece porque o Estado corrupto atrapalha, desviando dinheiro do seu bolso para gente que não merece — ou certamente não merece tanto quanto você.

Cento passi (Cem passos)

Lembro de ter compartilhado com um primo o choque de lidar com a imagem do corpo inanimado do menino Aylan Kurdi. Ambos reagimos da mesma forma: ele estava fugindo da guerra, portanto era um refugiado — tal como nossas avós. Como é possível que isso esteja acontecendo nas praias da Europa?

Uma década depois, aquele sentimento de indignação diante da falta de humanismo parece ter se esvaído em boa parte do continente. O ressurgimento da ideologia fascista não apenas fez desaparecer a solidariedade e o humanismo das mesas de jantar, como também permitiu que a origem daquele “desconforto” e “sentimento de inadequação” deixasse de ter receio de se declarar publicamente.

Recentemente, em Portugal, um homem de Aveiro filmou-se oferecendo 500 euros a quem lhe trouxesse a cabeça decepada de um brasileiro. Embora possa parecer um incidente isolado, ele deve ser compreendido dentro de um contexto político mais amplo. Nas eleições gerais realizadas em maio, quase 1,5 milhão de portugueses votaram no partido xenófobo de extrema-direita Chega, agora o segundo maior partido do país. Nas sondagens mais recentes, já aparece como o partido com maior número de votos em Portugal.

No último dia 24 de agosto, a apenas 100 metros da minha casa, um extremista de direita assassinou a assistente social Tamima Nibras, de 34 anos, enquanto ela trabalhava no turno da noite em uma instituição de apoio a jovens. Tamima foi morta simplesmente por ser muçulmana. Parece seguro afirmar que essa tragédia teve pouca ou nenhuma influência nas eleições gerais, concluídas poucos dias depois, em 8 de setembro, com aproximadamente um em cada quatro noruegueses votando na xenófoba Sylvi Listhaug, do FrP.

No entanto, é difícil descrever o quanto a morte da jovem Tamima impactou nossa família. De muitas formas, sentimos como se ela fosse uma das nossas. Passamos quase diariamente em frente ao local onde ela foi assassinada, o que também me fez refletir sobre outro evento trágico.

Oitenta e três anos antes, a apenas 80 metros da minha casa — e do local onde Tamima foi morta — Ida Iris Claes, uma menina judia norueguesa de 12 anos, foi deportada e assassinada em Auschwitz, simplesmente por ser judia.

Essa macabra coincidência me lembrou do poderoso filme do cineasta italiano Marco Tullio Giordana. Em uma das cenas mais icônicas do cinema, Pepino incita ao irmão que caminhe os cem passos que separam a casa dos pais da residência do chefe da máfia local. Em quase desespero, ele suplica:

“Temos de nos rebelar! Antes que seja tarde! Antes que nos acostumemos aos seus rostos e deixemos de notar…”

S O L I D A R I E D A D E

Enquanto o mundo lida com o novo mandato do homem que se vangloria de agarrar mulheres pelo órgão genital, não é fácil olhar para o futuro com otimismo. O medo tomou conta da Europa: medo dos russos (russofobia), medo dos muçulmanos (islamofobia), medo dos chineses (sinofobia) e medo de estrangeiros em geral (xenofobia). A resposta política tem sido uma corrida armamentista combinada com novos ataques ao Estado social.

Num esforço otimista, tento olhar para a conjuntura de forma positiva. Espero que finalmente tenhamos chegado ao fundo do poço e que consigamos evitar a destruição massiva que testemunhamos na Segunda Guerra Mundial.

Arrisco dizer que acredito que a chave para superarmos este período reside na recuperação do sentimento de solidariedade e tolerância, em substituição ao medo e ao individualismo.

Recentemente, fui visitar os avós da Ellen. Temos uma troca fantástica: eu fico feliz em poder ajudar com pequenas questões técnicas, e eles têm a gentileza de aturar o meu norueguês mal falado.

Num descuido de quem é imperfeito e está lutando para encontrar assunto, resolvi compartilhar abertamente a grande insatisfação que estava sentindo em relação a um conhecido meu. Limitado pelo norueguês e certo de que o encontro improvável entre esses dois mundos protegeria de maiores consequências, segui com críticas das mais mesquinhas que poderiam sair da minha boca. Em resposta, ouvi, mais de uma vez, uma frase que espero nunca esquecer:

“Somos todos diferentes.”

Feliz 102 anos, vovó! E obrigado por ter me feito judeu, na mais pura tradição humanista, cosmopolita e multicultural.

Gustavo Sugahara